何か「良い」と感じるには何が重要か。前々からその答えは「色の組み合わせ」かなと思っているのですが、どうだろう。

その答えを探しに、印象派の代表的な画家たちの作品を観察してみます。

🕰 近代(Modern Period)

西暦:1800年頃 〜 1945年(第二次世界大戦の終結)

特徴:産業革命、ナポレオン戦争、国民国家の形成

芸術では印象派、ポスト印象派、アール・ヌーヴォー、キュビスムなど

今回は、「印象派」と「キュビスム」に注目していきたいと思います。

印象派

印象派は、19世紀後半のフランスで誕生した美術運動で、従来のアカデミックな絵画スタイルに対する革新的なアプローチを示す。

特に、光や色、日常の風景を生き生きと捉える表現が特徴です。

印象派の代表的な画家

ゴッホ (Vincent van Gogh)

ゴッホの作品は、特に青と黄色の使い方がむちゃくちゃ良い!《星月夜》のLEGO欲しいと何回思ったことか。笑

色使いには、彼自身の内面の感情や精神状態が反映されていると言われますが、ゴッホの生い立ちを振り返ってから絵画を見ると、その孤独さがひしひしと伝わってきます。「孤高の芸術家」という言葉が、これほど似合う人もいないのでは?と思ったり。

あれだけ感情が不安定だったというのは、裏を返せばそれだけ感情に敏感だった証拠かもしれません。絵を描く人も歌詞を書く人もアーティストって言われる人は、やっぱりすごく敏感で繊細なんだなぁと、だからこそ言葉では表せない何か「良い」を作品で表現できるんだろうなと。

フォトン飛んでる?ような、見た瞬間に心を照らしてくれる、感覚に直接訴えかけてくる光みたいなものを感じます。

《夜のカフェテラス (1888年)》

フランスのアルルには、実際にこの絵のモデルとなった「カフェ・ヴァン・ゴッホ」が今も営業しているそうです。大塚美術館でもこの黄色いカフェコーナーができてました。

《ひまわり》

ゴッホは7枚のひまわりを描き、そのうちの1枚が日本にありましたが、今は幻の作品に…。第二次世界大戦中、空襲により消失してしまいました。

残った《ひまわり》は、ロンドンのナショナル・ギャラリーや、アムステルダムのゴッホ美術館などで見ることができます。

モネ (Claude Monet)

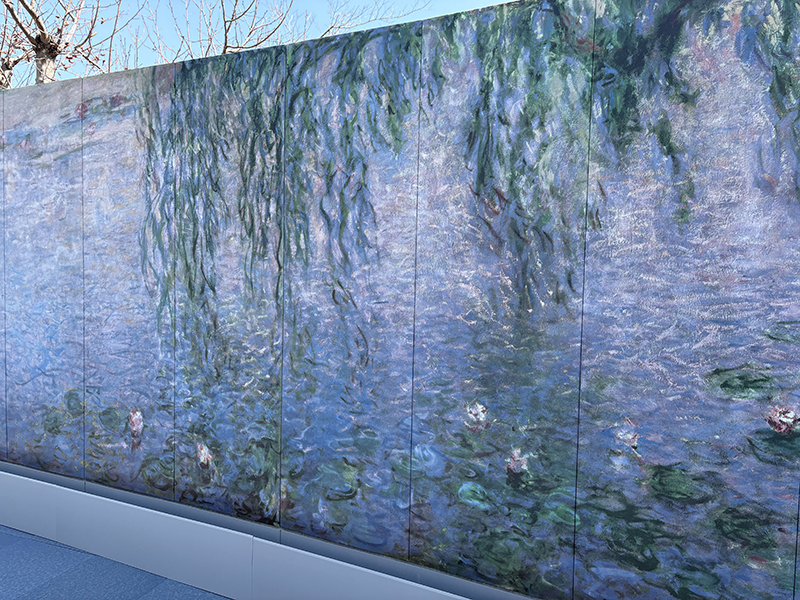

《睡蓮》

モネといえば、やっぱり《睡蓮》。

モネの作品は、グラデーションや色の重なり方が、デザインの配色やレイアウトにも応用できそうです。

特に、光と色の変化を捉える表現が魅力的。自然光のもとで見ると、時間や天候によって作品の雰囲気が変わるらしいのですが見比べたことがないのでいつかやってみようと思ってます。

そぉいえば、京セラ美術館で『モネ 睡蓮のとき』が開催されているのでまた見にいきたいです。

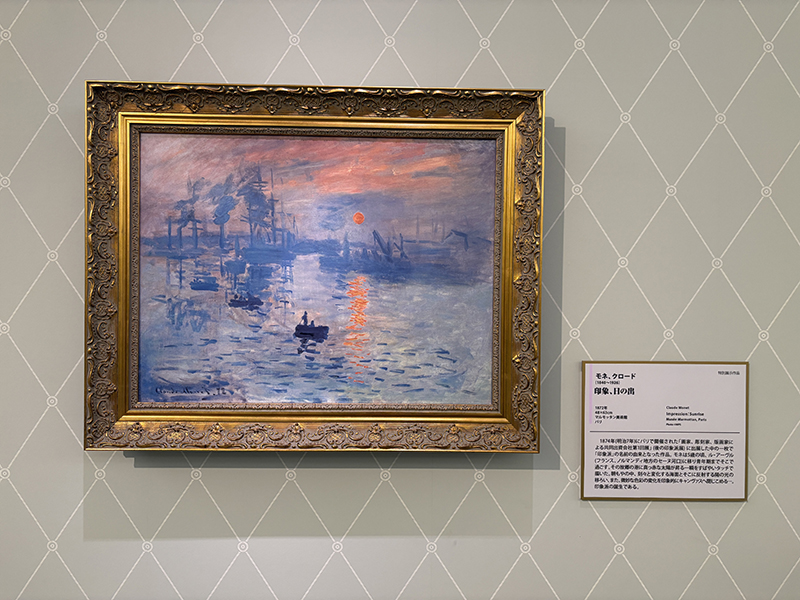

《印象・日の出》

「印象派」という名前自体が、この絵を見た批評家の皮肉から生まれたというエピソードも。

1874年、パリの「落選展 (Salon des Refusés)」で、この絵が展示されました。しかし、伝統的な写実主義とは異なるスタイルに、批評家のルイ・ルロワは「これは絵画ではない、ただの『印象 (Impression)』だ!」と辛辣に批評しました。

しかし、アーティストたちはこの「印象」という言葉を逆手に取り、自分たちのスタイルを「印象派」と名乗りました。彼らは、一瞬の空気感や光の変化を捉えることに価値を見出し、従来の絵画とは異なる革新的なムーブメントを築きました。

このエピソードを聞いて、批判を逆手に取り、新しい価値を創造する力に変えた機転力がすごい。

何か「良い」と感じる一瞬の印象を大切にするという考え方を、まさにこの時代のアーティストたちから学んだ気がしました。

でも「あ、いいな」と感じるが具体的に色なのか、光なのか、構図なのか…言葉にするのは難しい。

その「何か」がまだ分からずじまいです…。きっとこの曖昧な感覚こそが、印象派の魅力なのかもしれません。

何でもかんでも理論で説明できるわけではない、そんな部分にこそ「本当に良いもの」の本質があるのかも。答えは説明できないけど、その何か「良い」を表現できる力は持ち合わせておこう。

キュビスム

キュビスムは、20世紀初頭にフランスで生まれた美術運動で、特に絵画と彫刻の分野で革新的な変化をもたらしました。

特徴的なのは、物体や風景を幾何学的な形(立方体、円柱、球体など)に分解して再構成するという手法です。

キュビスムの主な特徴

・複数の視点を同時に描く

物体を一方向からではなく、複数の角度から見た要素を一枚の絵に収めることで、三次元的な印象を与えます。

・幾何学的な分割

形を単純化し、分割することで、現実の姿をあえて崩し、抽象的な美しさを表現しています。

・色彩よりも形に重きを置く

初期のキュビスム(分析的キュビスム)では、単色またはモノクロームの色使いが多く、色よりも構造に焦点を当てています。

後期のキュビスム(総合的キュビスム)では、コラージュ技法なども取り入れられ、よりカラフルな作品も登場しました。

キュビズムの代表的な画家

パブロ・ピカソ (Pablo Picasso, 1881-1973)

キュビスムの創始者の一人で、代表作に『アヴィニョンの娘たち (Les Demoiselles d'Avignon, 1907)』があります。ピカソは、古典的な画風からキュビスムに移行し、絵画だけでなく、彫刻やデザインの分野でもその影響を広げました。

《ゲルニカ》

スペイン内戦中の1937年に、パブロ・ピカソが描いた巨大な壁画です。

この作品は、パリ万博 (1937年) のスペイン館に展示され、世界中に戦争の悲惨さと無意味さを訴えかける作品として知られるようになりました。

制作背景

ナチス・ドイツの空軍による、スペインの小さな町ゲルニカへの無差別爆撃に対する抗議として描かれた作品です。

「ナチス・ドイツ」と聞くと、すぐにユダヤ人迫害(ホロコースト)を思い浮かべがちですが、《ゲルニカ》のテーマは異なります。

この作品の主題は、スペイン内戦における民間人への無差別攻撃と、ファシズムへの強い抗議です。

ピカソは、絵を通して、当時の社会や政治状況に対して、強いメッセージを発信していました。

モノクロで大きく描くことで、視覚的なインパクトが増!カラーがないことで、悲壮感や絶望感が際立っています。

それにしても、見る人の感情に直接訴えかける作品となっているのがとっても不思議。

作品の中には、見る人が自由に解釈できる要素が多く含まれていて、それがメッセージの伝達力を高めているのかな。ナチス・ドイツと聞くだけで心が痛む出来事が多いですが、ピカソはその「痛みや恐怖、混乱」をキュビスムの技法を使って巧みに表現しているそうで、物体や人を分解して、複数の視点から再構築することって、感情的な体験を伝える力を持った作品になるのかなぁ。

ただの戦争画ではないところが、魅力的です。

ピカソの作品を見ていると、アートやデザインにおいても、ただ「伝える」だけではなく、「感じさせる」ことの大切さを学びますね。

他にもキュビズム時代を確立した画家がいます。

ジョルジュ・ブラック (Georges Braque, 1882-1963)

ピカソと共にキュビスムを確立した画家。

彼の作品は、ピカソよりもさらに構造や形に特化しており、例えば『ヴァイオリンとキャンドル (Violin and Candlestick, 1910)』など、日常の物を幾何学的に分解して描いています。

フアン・グリス (Juan Gris, 1887-1927)

総合的キュビスムの代表的な画家。

彼は、ピカソやブラックの影響を受けつつも、色彩やコラージュ技法を積極的に取り入れたスタイルが特徴です。

キュビスムは、従来の「見たままを描く」というアートの常識を覆し、「感じたまま、想像したままを表現する」という、クリエイティブの新しい可能性を開いた運動ですが、

キュビスムのような幾何学的なデザインは、モダンで洗練された印象を与えたいときに使えそうです。特に、シンプルな形や複数の視点を組み合わせる手法は、現代のデザインでも新鮮な魅力を感じます。

ただ、新しいデザインや見たことのない表現は、お客様ウケが難しいこともありますよね。批判を受ける覚悟で新しいことに挑戦する勇気が、アートやデザインの幅を広げる第一歩なのかもしれません。

繊細なデザイナーにとって、これはまさに恐る恐るな偉業ですが、批判を恐れずにチャレンジする姿勢が、次の時代のデザインを切り開く力になるのだと思います。